聯系方式

中國城市化進程的加速與居民消費升級,使得生活垃圾管理成為城市治理的核心議題。垃圾箱作為垃圾管理體系的"神經末梢",其形態、功能與分布模式的變遷,映射著中國生態文明建設的深層邏輯。本文通過梳理1990年代至今的垃圾箱發展軌跡,揭示其背后的社會治理轉型。

一、粗放式管理階段(1990-2010年)

1. 基礎設施補課期:改革開放初期,全國城市垃圾箱覆蓋率不足40%,北京、上海等特大城市率先啟動公共垃圾桶普及工程。1993年建設部頒布《城市環境衛生設施規劃規范》,首次明確垃圾收集點設置標準。

2. 功能單一化特征:鑄鐵材質、雙桶式設計(可回收/不可回收)成為標配,但實際分類效果有限。2008年奧運場館設置的分類垃圾箱引發公眾關注,標志著環保意識覺醒。

二、分類體系構建期(2011-2019年)

1. 政策驅動升級:住建部等九部門2017年聯合印發《關于在全國地級及以上城市全面開展生活垃圾分類工作的通知》,推動46個重點城市試點四分類(可回收物、有害垃圾、廚余垃圾、其他垃圾)標準。

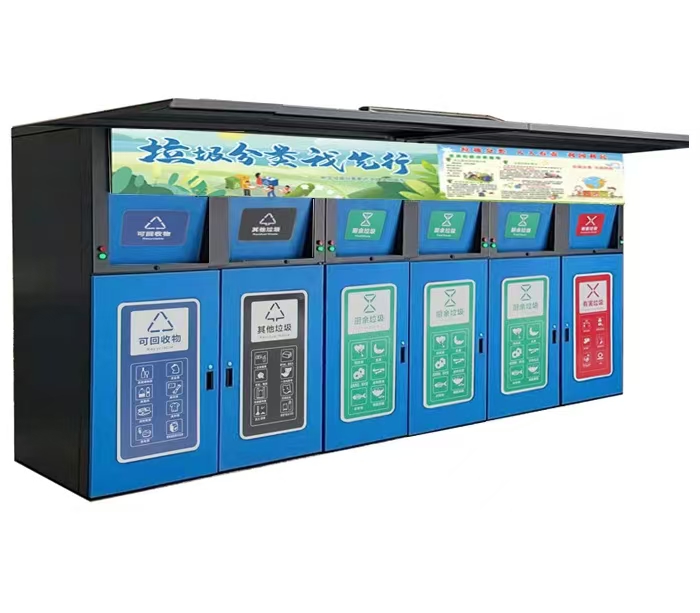

2. 技術創新涌現:北京海淀區試點智能感應垃圾桶,深圳引入太陽能壓縮式垃圾箱,武漢開發具備滿溢報警功能的物聯網設備。

三、精細化治理階段(2020年至今)

1. 《固廢法》落地效應:2020年新修訂《固體廢物污染環境防治法》實施,強制垃圾分類覆蓋297個地級市。住建部數據顯示,截至2023年全國生活垃圾分類投放設施覆蓋率已達97.2%。

2. 場景化解決方案:上海推行"定時定點"投放站,廣州試點廚余垃圾破袋裝置,杭州在西湖景區設置仿生樹樁式環保垃圾箱,實現功能性與景觀美學融合。

從街頭巷尾的鐵皮桶到智能化分類系統,垃圾箱的升級不僅是物理形態的改變,更是全民環保意識覺醒與社會治理能力現代化的縮影。未來需要持續優化投放便利性與監管有效性之間的平衡。

|

上一條:中國室內智能垃圾箱的技術突破與精益制造體系

下一條:垃圾分類背后的社會工程——垃圾箱布局的社會學觀察 |

返回列表 |

蘇公網安備32030002001223號

蘇公網安備32030002001223號